2.山岳ハイキングコース

このコースは、海抜200mから400mの低山を、文化財をめぐりながら歩く、健脚向きコースです。四季折々の眺めは素晴らしく、さわやかな気分へと誘います。

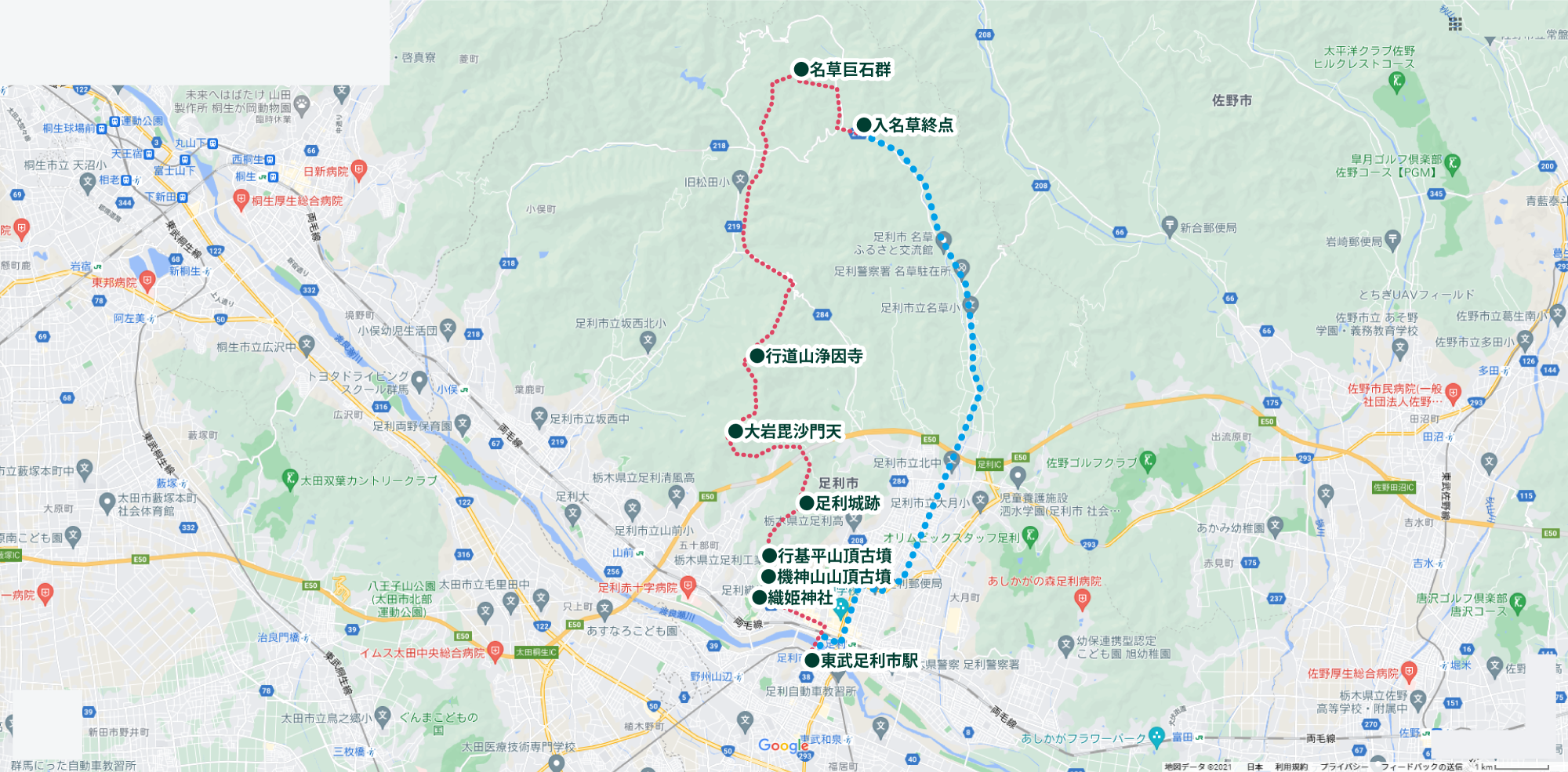

東武足利市駅より足利市営バス入名草終点(山口商店隣)→2.2km→名草の巨石群→2.5km→藤坂峠→3.7km→馬打峠→2.4km→行道山浄因寺→1.8km→大岩毘沙門天→2.5km→足利城跡→1.5km→行基平山頂古墳→200m→機神山山頂古墳→200m→織姫神社→1.45km→東武足利市駅

名草の巨石群(国・天然記念物)

この巨石群は全国的にも大変珍しく、「地質鉱物の風化・風食」として関東以北唯一の天然記念物。方状の節理をもつ粗粒の花崗岩に特有の「タマネギ状風化」といわれる風化現象を示す貴重なものです。

厳島神社社殿前には、胎内くぐりで知られる高さ11m余、周囲30mもある「お供え石」や「弁慶の手割石」などがあります。神社の後ろ約300mの所には「石割楓」、「御船石」、「鼓石」などの多くの巨石、奇石も見られます。巨石の下にはきれいな岩清水が流れ、訪れる人々に安らぎを与えてくれます。

行道山浄因寺(県・名勝)

浄因寺は和銅6年(713)に僧・行基によって創建さられたといわれる名刹です。断崖絶壁に囲まれたその姿は閑雅であり、関東の高野山ともいわれています。

葛飾北斎が描いた「足利行道山雲のかけ橋」という版画に清心亭や、お寺を見下ろす崖上の涅槃台などが描かれ、行道山十勝の景観は、栃木県の指定名勝第1号にふさわしく必見です。

大岩毘沙門天

奈良の信貴山、京都の鞍馬山とともに「日本三毘沙門」の一つといわれています。本堂(市指定)は宝暦12年(1762)の建築で、中には毘沙門天及び両脇侍像(県・鎌倉時代)がまつられています。また、昔から数多くの絵馬が奉納されていたことでも有名で、葛飾北斎の弟子、柳々居辰斎が描いた絵馬などが市指定文化財となっています。

足利城跡(市・平安時代~戦国時代)

足利城は藤姓足利氏が築城したと伝えられ、戦国時代には長尾氏が本城としました。両崖山の山頂から、尾根、山腹、山麓部を占める、東西約630m、南北約400mにも及ぶ山城跡です。両崖山の北、南西、南東の尾根には見事な堀切が残っています。

行基平山頂古墳(市・古墳時代)

行基平等といわれる尾根の頂上に位置する全長42m2段築成の前方後円墳で、発掘調査の結果、墳頭及びテラス面に円筒埴輪列があることが確認され、前方部南端に市内で初となる複数の人物埴輪を伴う形象埴輪群が出土しました。