3.足利氏のふるさとコース

足利市は室町幕府をつくった源姓足利氏ゆかりの地です。このコースは、足利氏ゆかりのお寺や神社を訪ねます。郷土資料展示室には樺崎寺跡の出土品が展示されています。

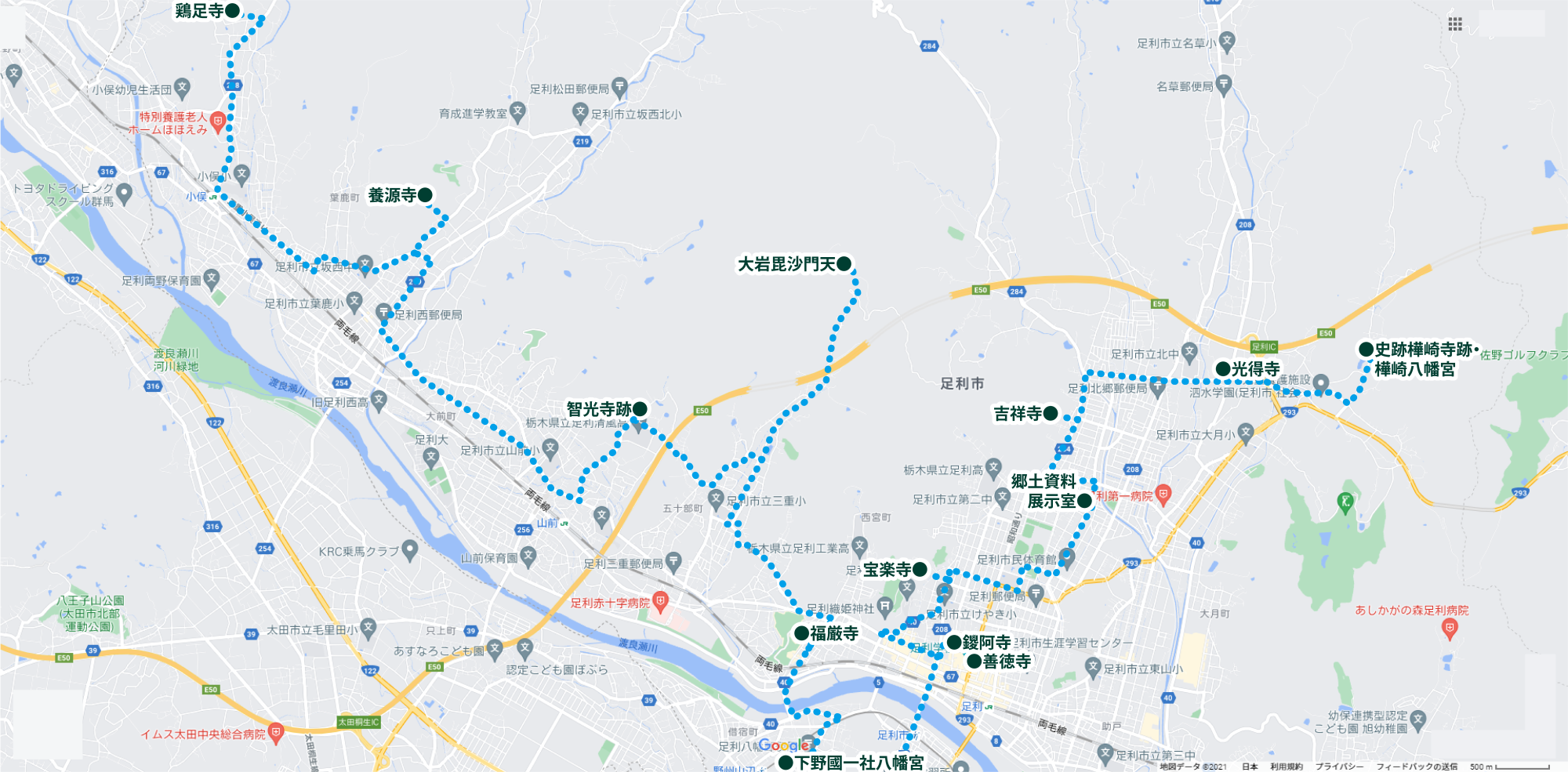

史跡樺崎寺跡・樺崎八幡宮→1.5km→光得寺→2.3km→吉祥寺→1.4km→郷土資料展示室→2.2km→法楽寺→800m→法玄寺→700m→鑁阿寺→300m→善徳寺→2.8km→下野國一社八幡宮→2.5km→福厳寺→5.5km→大岩毘沙門天→4.7km→智光寺跡→5.4km→養源寺→4.8km→鶏足寺

史跡樺崎寺跡・樺崎八幡宮

史跡樺崎寺跡(国・中世)は鎌倉時代初頭に足利義兼が創建した寺院です。発掘調査の結果、浄土庭園をもつ寺院であることが確認されています。義兼は当地で入寂、樺崎寺は鎌倉・室町時代を通して足利氏・高氏の廟所の寺として崇拝されました。樺崎八幡宮は、義兼の子義氏が義兼入定の地にお堂を建て、八幡を勧請したことにはじまるといわれています。浄土庭園園池の復元整備が進んでいます。発掘調査の出土品は、郷土資料展示室で展示されています。

光得寺

足利義氏の開基と伝えられ、木造厨子入大日如来坐像(国・鎌倉時代)は運慶の作といわれています。また、前庭西側に

明治時代初期に樺崎寺跡から移設された19基の五輪塔があり、その中に尊氏の父貞氏などの供養塔もあります。

吉祥寺

源姓足利氏5代目頼氏が建てた寺院です。木造観音菩薩坐像(市・室町時代)などの文化財があります。また、頼氏の供養塔があったことでも知られており、浄土庭園を持つ寺院である可能性があります。アジサイ寺としても知られています。

![足利市内の埋蔵文化財発掘調査によって出土した遺物を主に展示しています。樺崎寺跡や智光寺跡からの出土品も見ることができます。[料金]無料[開館]午後1時~午後4時[休日]日曜、祝日、年末年始[TEL]0284-42-7616](https://ashikaga-bunkazaidan.com/wordpress/wp-content/uploads/cache/2020/06/3-4/1958901564.jpg)

郷土資料展示室

足利市内の埋蔵文化財発掘調査によって出土した遺物を主に展示しています。樺崎寺跡や智光寺跡からの出土品も見ることができます。[料金]無料[開館]午後1時~午後4時[休日]日曜、祝日、年末年始[TEL]0284-42-7616

法楽寺

足利義氏が建長元年に建てた寺と伝えられています。義氏は、義兼の3男で足利氏の家督を継ぎ、法楽寺に墓所があります。境内には阿弥陀池という池があったといわれ浄土庭園を持つ寺院であった可能性があります。

法玄寺

足利義兼の長男義純が、母の菩提をとむらうために建てたと言われています。境内には、義灰岩製の伝北条時子姫五輪塔(市・鎌倉時代)、江戸時代初期、足利の代官であった小林十郎左衛門尉・彦五郎父子の墓塔(市・江戸時代)があります。

史跡足利氏宅跡(鑁阿寺)(国指定)

足利氏宅跡は平安時代末期から鎌倉時代初期に源姓足利氏2代目足利義兼によって築かれた居館とされています。現在の本堂は、足利尊氏の父・貞氏が正安元年(1229)に再建したもので、全国でも類例の少ない鎌倉時代の禅宗様建築として、平成25年(2013)国宝に指定されました。

下野國一社八幡宮

源義家が陸奥の豪族安倍頼時父子討伐の際に、戦勝祈願のために創建したと伝えられています。本殿(県)は、三元社流造向拝一間、銅板瓦葺棒付。文化11年(1814)の建立です。正面の銅造鳥居(市)は、全体に細身で端正、左右の柱の陰刻名により、寛政4年(1792)に足利本町や近郷の寄進者329名によって建てられたことが伺えます。毎年春・秋の例祭日に宝物館を無料公開しています。

大岩毘沙門天

奈良の信貴山、京都の鞍馬山とともに「日本三毘沙門」の一つといわれています。本堂(市指定)は宝暦12年(1762)の建築で、中には毘沙門天及び両脇侍像(県・鎌倉時代)がまつられています。また、昔から数多くの絵馬が奉納されていたことでも有名で、葛飾北斎の弟子、柳々居辰斎が描いた絵馬などが市指定文化財となっています。