4.古墳群と山城を訪ねて

渡良瀬川の南側の丘陵には小さな古墳が密集する古墳群・群集墳と、中世の山城が残っています。古墳めぐりをしながら山城にも登り、鉄道沿線の足利の近代化遺産を訪ねるコースです。

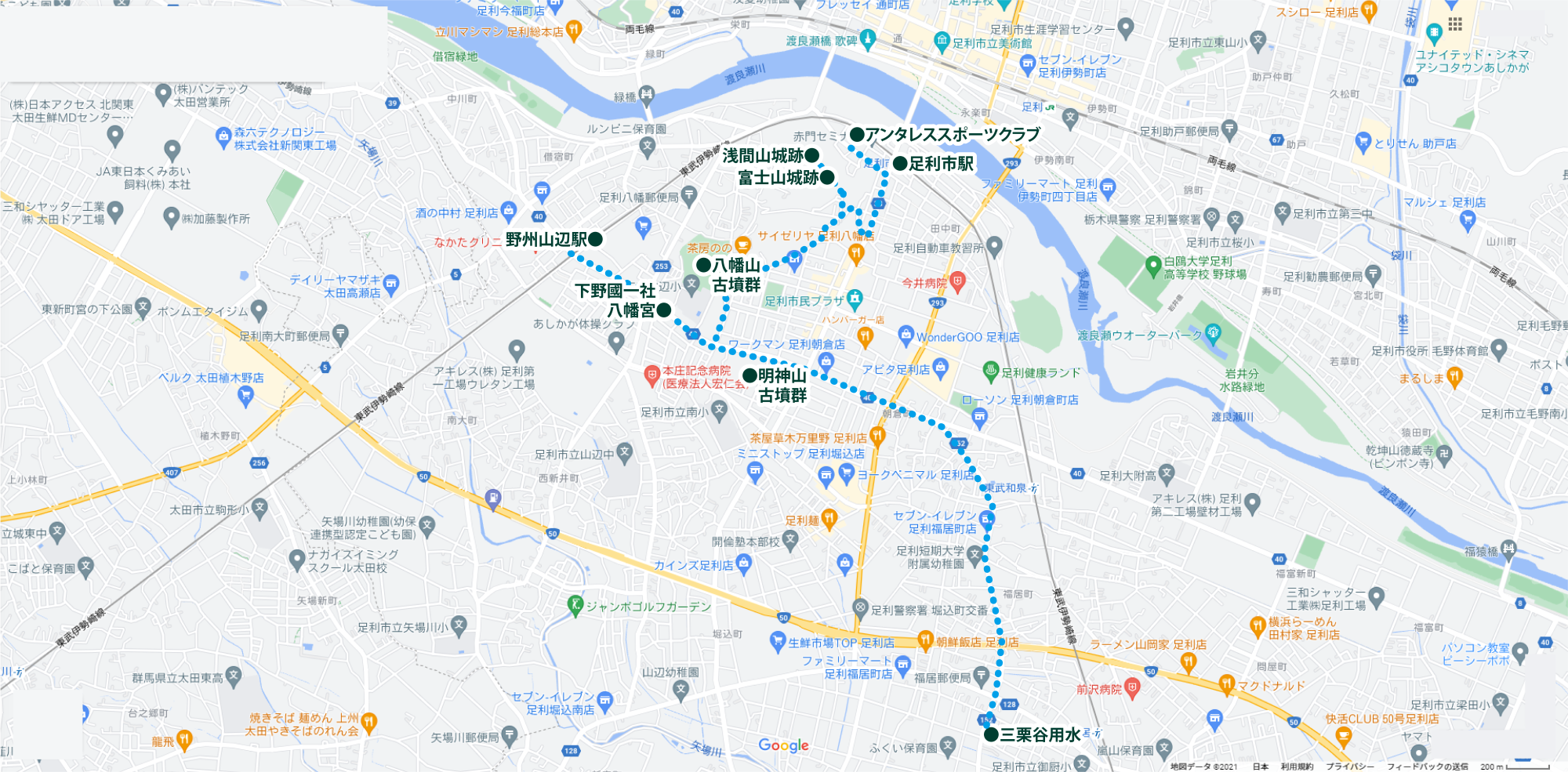

東武野州山辺駅→1km→三栗谷用水→450m→下野國一社八幡宮→600m→明神山古墳群→800m→八幡山古墳群→1.1km→富士山城跡→200m→浅間山城跡→300m→アンタレススポーツクラブ(旧足利模範撚糸工場)→400m→東武足利市駅

三栗谷用水

元亀元年(1570)創設と伝えられる三栗谷用水は足利氏の南東部梁田地区を潤す足利最大の農業用水です。足尾鉱毒による水不足で対象末期から昭和42年(1967)にかけて改良事業が行われ現在は渡良瀬川から引水した水と伏流水を合わせを組み上げ、田んぼへ送られています。この用水路は田んぼだけでなく周辺の人達の暮らしも潤しています。

下野國一社八幡宮

源義家が陸奥の豪族安倍頼時父子討伐の際に、戦勝祈願のために創建したと伝えられています。本殿(県)は、三元社流造向拝一間、銅板瓦葺棒付。文化11年(1814)の建立です。正面の銅造鳥居(市)は、全体に細身で端正、左右の柱の陰刻名により、寛政4年(1792)に足利本町や近郷の寄進者329名によって建てられたことが伺えます。毎年春・秋の例祭日に宝物館を無料公開しています。

八幡山古墳群(県・古墳時代)

明神山古墳群から西北へ300mほど戻った山辺小学校の裏山の八幡山山中には、71基もの円墳が密集しています。保存状態も良く、「憩いの森」として公園整備され

書家・相田みつをの散歩道として知られています。

富士山城跡

八幡山古墳群から北東へ伸びる丘陵は尾根づたいに坊主山城、富士山城、浅間山城と中世の城跡群になっています。富士山城は山頂が主郭で、北側に土塁が良く残っています。戦国時代には砦として利用されていました。また、富士山城の南の鞍部は富士の越遺跡という縄文時代の遺跡で、坊主山から富士山城東の山裾にかけては古墳が点在しています。